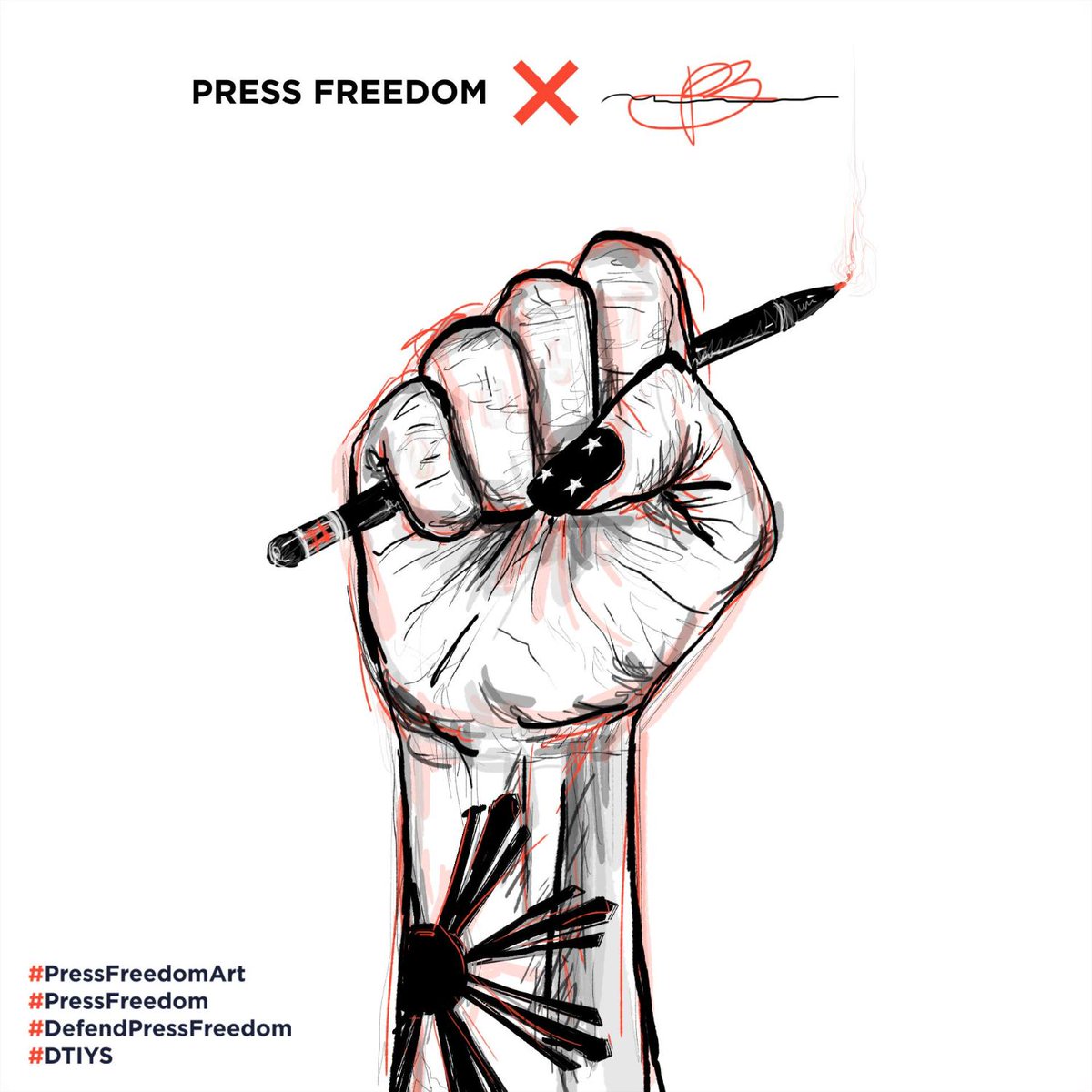

भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को सीधे तौर पर कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता के साथ विचार व्यक्त करने और अभिव्यक्ति का अधिकार है। यही अधिकार प्रेस को भी स्वतंत्रता देता है कि वे समाचार, विचार और अन्य जानकारियों को स्वतंत्र रूप से प्रसारित कर सकें।

हालांकि, यह स्वतंत्रता पूर्णतः असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के तहत सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, देश की सुरक्षा, शालीनता, नैतिकता, अदालत का अपमान, मानहानि, और भारत की एकता और अखंडता के आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है।

इस प्रकार, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता सीधे तौर पर नहीं दी गई है, लेकिन इसे *अनुच्छेद 19(1)(a)* के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया है। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और उनका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार देता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल करता है।

प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व

प्रेस एक लोकतांत्रिक देश के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करता है। यह जनता को सूचित रखता है, सरकारी कार्यों की आलोचना कर सकता है और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाता है। भारतीय लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह सरकार और जनता के बीच एक पुल का कार्य करता है और एक स्वतंत्र प्रेस सरकार के कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

सीमाएँ और प्रतिबंध

हालांकि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की अनुमति है, यह पूर्णतः असीमित नहीं है। *अनुच्छेद 19(2)* के अंतर्गत कुछ स्थितियों में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध निम्नलिखित कारणों से लगाए जा सकते हैं:

1. भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा: ऐसी कोई भी सामग्री जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालती है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

2. राज्य की सुरक्षा: राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, यदि कोई समाचार या जानकारी देश के हितों के खिलाफ है, तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है।

3. विदेशी संबंधों पर प्रभाव: ऐसी सामग्री जो भारत के विदेशी संबंधों को प्रभावित कर सकती है, उसे भी प्रतिबंधित किया जा सकता है।

4. सार्वजनिक व्यवस्था: यदि किसी समाचार या सामग्री से सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा आ सकती है या सामाजिक अशांति उत्पन्न हो सकती है, तो सरकार उसे रोक सकती है।

5. अभद्रता और नैतिकता: अश्लील या अनैतिक सामग्री, जो समाज की शिष्टता और नैतिकता के खिलाफ हो, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

6. अदालत का अपमान: न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए, ऐसी कोई भी सामग्री जो अदालत का अपमान करती हो या न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हो, उस पर रोक लगाई जा सकती है।

7. मानहानि: प्रेस किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाले समाचारों का प्रसारण नहीं कर सकता। मानहानि से संबंधित समाचारों पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

भारतीय न्यायालयों ने भी समय-समय पर प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं:

1. रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही हिस्सा है।

2. प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर कई अहम फैसले दिए हैं, जिनसे इस स्वतंत्रता की समझ और सीमाएं स्पष्ट हुई हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

1. ब्रिज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (1950)

इस मामले में दिल्ली सरकार ने एक पत्रिका पर प्रतिबंध लगाया था और उसे प्रकाशित करने से रोका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार का *पूर्व-प्रतिबंध* (prior restraint) संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। यानी, सरकार प्रेस पर बिना उचित कारण के पहले से ही रोक नहीं लगा सकती।

2. साकाल पेपर्स बनाम भारत संघ (1962)

इस मामले में सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें अखबारों के पृष्ठों और विज्ञापनों की संख्या पर सीमाएँ लगाई गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना और इसे निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार अखबार के आकार, पृष्ठों की संख्या या विज्ञापनों पर इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगा सकती, क्योंकि इससे प्रेस की आर्थिक स्वतंत्रता पर भी असर पड़ता है।

3. बेनटिकर बनाम मैसूर राज्य (1963)

इस केस में, सरकार ने एक व्यक्ति के लेख को अश्लील और अनैतिक बताकर प्रतिबंधित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, केवल अभद्र और अनैतिकता फैलाने वाले लेखों पर ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

4. इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ (1985)

सरकार ने समाचार पत्रों पर कुछ कर लागू किया था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कर हटाने का आदेश दिया और प्रेस की आर्थिक स्वतंत्रता की भी पुष्टि की। यह निर्णय दर्शाता है कि सरकार केवल करों के माध्यम से भी प्रेस पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं लगा सकती।

5. आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994)

इस मामले में, कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का जीवन या व्यक्तिगत जानकारी किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना प्रकाशित नहीं की जा सकती। इसने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करते हुए निजता के अधिकार की भी पुष्टि की।

6. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015)

यह केस न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के आपसी संबंधों को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के कामों की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रेस का स्वतंत्र रहना जरूरी है, लेकिन न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए कोर्ट के आदेशों के खिलाफ उकसाने वाले समाचार या असत्यापित रिपोर्टिंग से परहेज करना चाहिए।

प्रेस की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व

भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है, लेकिन इसके साथ सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व भी जुड़े हुए हैं। प्रेस का उद्देश्य न केवल समाचारों को प्रसारित करना है बल्कि इसे समाज को सही जानकारी देकर, लोगों को जागरूक करना और सामाजिक सुधारों में मदद करना भी है।

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक स्वायत्त संस्था है। इसका गठन 1966 में किया गया था। PCI प्रेस के मानकों को बनाए रखने और पत्रकारिता की नैतिकता को सुरक्षित रखने में मदद करती है। यह संस्था प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करती है और जब कोई प्रेस संस्थान या पत्रकार अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। प्रेस की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज की आवश्यक शर्त है, जो जनता को सूचित रखती है और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। लेकिन, यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के तहत सीमित भी है, ताकि देश की सुरक्षा, नैतिकता, और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे।

![]()

Discover more from जन विचार

Subscribe to get the latest posts sent to your email.