भारत में प्रेस पर लागू कानूनों का इतिहास स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है।

### स्वतंत्रता पूर्व प्रेस कानून:

ब्रिटिश शासन के दौरान, प्रेस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। इनमें प्रमुख कानून निम्नलिखित हैं:

1. **1799 का प्रेस रेगुलेशन:** लॉर्ड वेलेजली ने इस कानून को लागू किया, जिसके तहत सरकार को प्रेस पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया और किसी भी प्रकार की प्रेस सामग्री को प्रकाशित करने से पहले सरकारी अनुमति आवश्यक थी।

2. **वर्णनात्मक सेंसरशिप** *(Censorship of Press Act, 1835)*: इसे मेटकाफ प्रेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून में प्रेस पर सीधे सेंसरशिप तो नहीं थी, लेकिन इससे सरकार को प्रेस पर कुछ नियंत्रण दिया गया।

3. **1857 का गदर और प्रेस एक्ट:** 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर कड़ी नजर रखनी शुरू की। 1857 के बाद से प्रेस को नियंत्रित करने के लिए अनेक कानून बनाए गए।

4. **वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878:** इस कानून को लॉर्ड लिटन ने लागू किया। इसके अंतर्गत सरकार ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगाया और उन्हें नियंत्रित करने का अधिकार दिया।

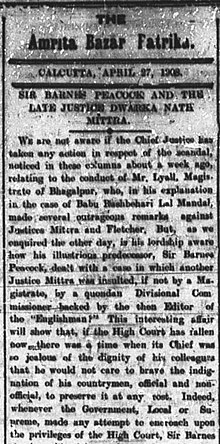

5. **प्रेस एक्ट 1910:** इस कानून में सरकार को प्रेस के खिलाफ कठोर कदम उठाने की शक्ति प्रदान की गई, जिससे प्रेस की आजादी पर व्यापक असर पड़ा।

6. **भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम, 1931-32:** महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान, प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून का उपयोग किया गया।

### स्वतंत्रता पश्चात प्रेस कानून:

1947 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया। कुछ महत्वपूर्ण कानून और घटनाएं निम्नलिखित हैं:

1. **भारतीय संविधान, अनुच्छेद 19 (1) (ए):** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है।

2. **प्रेस (आपत्तिजनक मामलों का रिपोर्टिंग) अधिनियम, 1951:** इस अधिनियम के तहत प्रेस को ऐसी रिपोर्टिंग करने से रोका गया जो समाज में वैमनस्य फैलाने वाली हो या असंवेदनशील हो।

3. **प्रेस परिषद अधिनियम, 1965:** इस अधिनियम के तहत प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और पत्रकारिता में उच्च मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रेस परिषद की स्थापना की गई।

4. **आपातकाल (1975-1977):** आपातकाल के दौरान प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई, जिसमें अखबारों और अन्य मीडिया को सरकार के आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करने से रोका गया। इसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर बड़ा आघात माना जाता है।

5. **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:** इस अधिनियम के माध्यम से प्रेस को सरकारी सूचनाओं तक पहुँचने का अधिकार मिला, जो प्रेस की स्वतंत्रता को मजबूत करने में सहायक है।

### निष्कर्ष: भारत में स्वतंत्रता पूर्व प्रेस कानूनों का उद्देश्य प्रेस पर नियंत्रण रखना था, जबकि स्वतंत्रता के बाद कानूनों का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षण देना और उसे जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देना था।

![]()

Discover more from जन विचार

Subscribe to get the latest posts sent to your email.